Uno de los problemas que afrontamos quienes hacemos ciencia suele ser que no nos han entrenado para comunicar lo que hacemos a nadie más que a nuestros pares. Tiene cierto sentido: si todos, independientemente del curso que sigamos, estudiamos tantos años para ‘entender’ ciertas cosas de nuestra disciplina, ¿por qué sería tan fácil entender las de disciplinas ajenas? ¿Cómo digerimos en un ratito lo que a otros les lleva toda una carrera? Pero a muchos científicos nos atrae la idea de contar lo que hacemos al mundo exterior, más allá de nuestras limitaciones, y si bien una simplificación puede ser una falta de respeto tanto para el interlocutor como para nosotros mismos, a menudo tampoco podemos ser todo lo exhaustivos que el tema merece. Qué problema.

¿Qué hacemos, ante esto, científicos y comunicadores? Olvidémonos del hecho de que la mayoría de las veces no se convoca al que conoce de un tema para decir algo, y vayamos al hueso de lo que hacemos cuando nos toca hablar a los que supuestamente sí conocemos.

A fines del año pasado y principios de este, aparecieron varias notas en medios y redes sociales asociando los brotes de Hantavirus (aún no sabemos bien si su presencia, su frecuencia, la mortalidad que produce o su misma existencia) a la hecatombe ambiental de la que el ser humano es ciertamente responsable. He visto con sorpresa la siguiente asociación: los ratones que transmiten el virus tienen depredadores; en algunas zonas del mundo la cantidad de depredadores está disminuyendo; entonces, menos depredadores implican más ratones portadores de virus y, por lo tanto, más brotes de Hantavirus. Y esa lógica en números implica que si un depredador como una lechuza se come 7.000 ratones en su vida, una lechuza menos implica 7.000 ratones más.

¿Es realmente así? ¿Podemos afirmar que los problemas asociados a la población de depredadores (como la pérdida de sus ambientes, la cacería y el mascotismo) son la causa de que haya más ratones? Por otro lado, ¿podemos asegurar que más ratones implique más Hantavirus? Como todo y casi siempre, depende. La realidad suele ser más compleja de lo que a nuestros cerebros les gustaría y, lamentablemente, muchas veces se torna dificultoso diferenciar correlación de causalidad. Así, en este caso hay muchísimos factores en juego.

Pajaritos

Imaginemos un parche de bosque cerca de Bariloche donde hay disponibilidad de alimento para que vivan y se reproduzcan 100 ratones. Si bien ese número puede ser mayor durante ciertos momentos del año (digamos que cuando se reproducen llegan a 1000), lo cierto es que eso no dura mucho tiempo: por ejemplo, puede escasear el alimento y la población volverá al 100 inicial. Esto es lo que se llama regulación de las poblaciones, es decir que los números no crezcan hasta el infinito sino que se mantengan fluctuando en el tiempo alrededor de ciertos valores más o menos estables.

Ahora agreguemos otro elemento: la lechuza. Supongamos que una sola lechuza vive en el mismo lugar y come, durante ese mismo tiempo, 500 ratones. ¿Cuántos ratones hay al final? Los mismos 100, pero producto de distintas fuentes de mortalidad: 500 comidos por la lechuza y el resto ―los 400 que zafen de las garras del ave―, muertos por inanición ya que de todos modos no alcanzaba el alimento.

Demos un paso más: puede haber años con más ratones y a los que podrían acercarse a comer más lechuzas. Sin embargo, dato fundamental, lo que comen las lechuzas no es proporcional a la cantidad de ratones, porque además de que tienen un límite en la capacidad de lo que pueden cazar y comer, las aves rapaces (y la mayoría de los depredadores) son territoriales: excluyen de su territorio a otros de su misma especie, lo que provoca que la densidad de depredadores no pueda crecer tanto como la de sus presas. En este caso, será tanto la cantidad de ratones como la tolerancia de las lechuzas a sus congéneres los factores que determinen la cantidad de lechuzas que habrá en ese lugar, y no a la inversa.

Me pareció ver un lindo ratón.

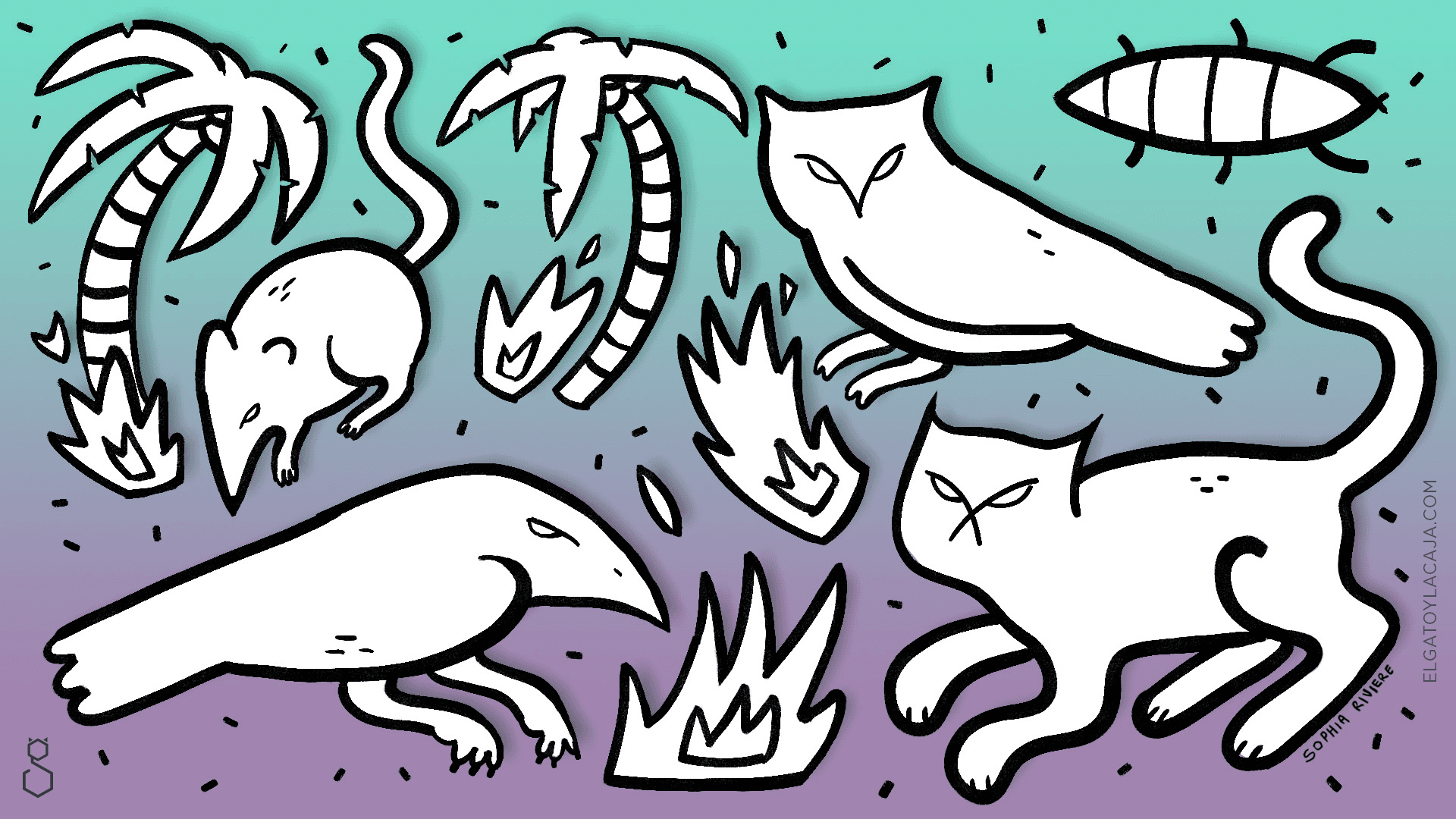

Vamos con un ejemplo concreto: el gavilán (Accipiter nisus) es una rapaz del hemisferio norte que come casi exclusivamente pajaritos. Durante 30 años, en el sur de Inglaterra, se estudiaron los números de pajaritos de una zona en donde los gavilanes primero estaban, luego se extinguieron localmente y más tarde recolonizaron desde otras áreas (algo así como el experimento perfecto). La cantidad de pajaritos fluctuó, aunque sin relación con la presencia de gavilanes en la zona. Es decir, hubo (más o menos) la misma cantidad de pajaritos cuando había gavilanes, cuando dejaron de haber, y cuando volvieron a estar. Por lo tanto, se concluyó en que ni la presencia ni la ausencia del principal depredador influía en el número de pajaritos. Es decir, el número de pajaritos necesariamente tiene que relacionarse con otra cosa o, en palabras un poco más técnicas, la presencia de su principal depredador no tiene efecto sobre sus abundancias.

La variación en la abundancia de cuatro aves comunes en el sur de Inglaterra separadas por los períodos donde su principal depredador, el gavilán Accipiter nisus, estuvo presente (1950-1960), ausente (1960-1971) y presente nuevamente (1971-1980). Modificado de Newton et al., 1997.

Ahora bien, hay varios casos en donde los depredadores sí controlan y hasta pueden extinguir a sus presas (aunque en general se trata de casos donde hay densidades exacerbadas de depredadores o muy pocas presas). Un ejemplo clásico es la introducción de los gatos domésticos en islas de todo el mundo (viajes en barcos europeos mediante), donde las especies nativas no tenían un historial evolutivo compartido con un depredador de ese calibre. Los gatos, que son una de las 100 peores especies invasoras del mundo, extinguieron en poco tiempo veinte especies de marsupiales en Australia, cuatro especies de mamíferos en Galápagos, diez especies de aves en Nueva Zelanda, seis en islas de México, dos en Hawaii, dos en Japón y han puesto bajo amenaza a muchas más. Pero este es un caso atípico y no debería considerarse la norma. Aún así, el discurso dominante, tanto en la academia como fuera, es que las rapaces (y los depredadores en general) mantienen bajo cierto nivel a las poblaciones de sus presas. Quizá sea porque es fácil asimilar la imagen de una depredador comiendo a su presa, pero las dinámicas en los ecosistemas suelen ser demasiado complejas como para descifrarlas solo usando el sentido común. De hecho, en una revisión (es decir, un trabajo resumen de todo lo que se sabe sobre un tema en particular) hecha por el biólogo español José Antonio Donázar y colaboradores en el año 2016, se señala que “la evidencia y el número de estudios encontrando relaciones causa-consecuencia son notablemente escasos.” y que “Los estudios experimentales no son conclusivos”.

La simplificación de asombrosos procesos naturales está por doquier, pero tenemos que saber que las cosas no siempre son como parecen. Ni con los cultivos ni con el Hantavirus la solución es añadir un par de rapaces más al sistema. Pero, además, ¿por qué habría de ser tan fácil? ¿No tiene menos gracia una naturaleza tan predecible?

Fuego

Otro ejemplo de este atajo cognitivo es el fuego. El fuego tiene una connotación negativa para la mayoría de los humanos porque quema, entre otras cosas, seres vivos. Es por esto que se lo evita y, si aparece, se lo combate. Esto fue lo que se hizo durante mucho tiempo en la Administración de Parques Nacionales con el objetivo de conservar los ambientes naturales protegidos, bajo la premisa de que el sistema debía mantenerse sin disturbios de ningún tipo. Pero hoy hay mucha y muy buena evidencia de que hay especies y ecosistemas enteros que dependen de la presencia del fuego con cierta frecuencia para existir.

Los bosques de Patagonia y Tierra del Fuego están dominados por especies de árboles del género Nothofagus, como la lenga o el ñire. Eso quiere decir que, salvo en algunos lugares particulares, en cualquier bosque patagónico que observemos, la mayoría de los árboles son de ese género. ¿Cómo explicar esa dominancia? Una opción intuitiva es pensar que son muy buenas competidoras; son más eficaces que otras especies en su utilización de la luz, el agua o los recursos del suelo. Algo de eso hay, al principio. ¿Pero al principio de que? Cuando un nuevo ambiente queda libre de vegetación, por ejemplo, a causa de un incendio, los Nothofagus son muy buenos para llegar primeros e instalarse. Sin embargo, eso no explica que dominen el bosque para siempre. De hecho, las especies de este género crecen muy lentamente y son intolerantes a la sombra. Es decir que cualquier otra especie que crezca más rápido y le haga sombra en algún momento, la domina. ¿Cómo se mantiene el bosque como lo conocemos entonces? Si el fuego o los deslizamientos (en Patagonia continental) o el viento (en Tierra del Fuego) generan esos parches sin vegetación con la suficiente frecuencia, los Nothofagus pueden estar constantemente instalándose en esos lugares nuevos y mantener lo que a nuestros ojos parece un bosque estable. Basta ir a cualquiera de nuestros bosques sureños (chivo personal, recomiendo Tierra del Fuego) y observar qué especies crecen en los claros que se generan con los árboles caídos.

A la izquierda, Puerto Blest, en el Lago Nahuel Huapi, en 1925 (aprox.) y en 2009. Los bosques de coihue (Nothofagus dombeyi) quemados se regeneraron en menos de un siglo, pero ninguno de los dos estados es estable. Fotos: G. Kaltschmidt (Archivo Visual Patagónico) y C. Naficy, tomado de Raffaele y colaboradores (2014). A la derecha, una frase real con un mensaje simplificador y fatalista: que el bosque tarda muchos años (en escala humana) en recuperarse del fuego es cierto, pero también es cierto que hay paisajes enteros, entre ellos los bosques andino-patagónicos, que dependen de un determinado régimen de fuego para ser como los conocemos.

Esta postura de ‘fuego malo’ cambió hace un tiempo y, por ejemplo, en el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, se realizan quemas controladas para mantener el ambiente de sabana con palmeras que tan característico nos parece, pero que también depende de fuegos recurrentes para existir (las palmeras, de hecho, son ignífugas).

Aunque nos puede hacer un montón de ruido prender fuego un ecosistema intencionalmente, ya que no hay forma de hacerlo sin matar organismos vivos, no hacerlo también tiene sus consecuencias. Los pastizales son eventualmente reemplazados por especies leñosas y se genera un matorral impenetrable en muy poco tiempo, cambiando así la configuración característica de ese paisaje, afectando a cientos de especies vegetales y animales. De hecho, el fuego puede ser visto también como un servicio ecosistémico (recurso o proceso de los ecosistemas naturales que beneficia a los seres humanos), y no está resuelto el debate sobre hasta qué punto las dinámicas de fuego pasadas (las naturales y las generadas por el ser humano) interactúan con el cambio global que vemos hoy en día. Por ejemplo, los fuegos de origen antrópico ocurren desde hace miles de años y en la mayoría de los lugares son predominantes por sobre los naturales, pero podría ser que en la actualidad esa frecuencia no sea viable para la naturaleza.

Más concreto: un fuego que hace 1000 años significaba quemar 50.000 hectáreas de pastizales y arbustales nativos del centro de lo que hoy es la provincia de Entre Ríos quizá tenía efectos beneficiosos para la sabana, pero hoy implicaría quemar por completo el Parque Nacional (8.500 hectáreas), que es una isla de ambiente nativo en medio de un territorio completamente intervenido por la agricultura. En resumen, en el contexto de la grave problemática actual del fuego, que es real y está asociada a la frecuencia y origen de los incendios (basta ver el incendio descomunal que azota a la Amazonia ahora y que es una tragedia ambiental y social que bajo ningún punto de vista queda excusada), hay una historia muy interesante para contar, pero por algún motivo gana la simplificación a la hora de realizar comunicación, resumiendo la cuestión en una dicotomía que no existe: fuego sí o fuego no.

La sabana con palmeras de Butia yatay que protege el Parque Nacional El Palmar es un paisaje que no puede mantenerse sin incendios periódicos.

Que incómodo que es decir

Todo lo que ‘sabemos’ o ‘se sabe’ se puede ir al tacho a la hora de contar algo al público en general. ¿Por qué el mensaje es ‘las rapaces hacen que haya menos Hantavirus’ o ‘basta de incendios’? Una opción es que no conozcamos la evidencia disponible. Pero, y si la conocemos, ¿por qué decidimos ignorarla o tomarnos ciertas concesiones? ¿Es que tenemos muy poco tiempo? ¿La ‘realidad’ es muy compleja para ser narrada? Simplificar algo que no es para nada simple, ¿es una buena estrategia?

Cuando nos enfrentamos a comunicar cuestiones de problemática ambiental nos enfrentamos a un problema: el público está generalmente desinformado o peor aún, mal informado. Está insatisfecho, pues tal vez sospecha que su estilo de vida, multiplicado por la población humana, no es viable. Quizá recuerda que en su barrio antes había más mariposas o más sapos. Los científicos siempre andamos cortos de tiempo, así que usamos todo lo que tenemos de la forma más condensada posible, diciendo cosas como: ‘si todos cerráramos la canilla al lavarnos los dientes, ayudaríamos a disminuir el cambio climático’. Con algo de suerte, el público ahora estará satisfecho. Pero igual o más desinformado que antes: lo que acabamos de decir es, seamos sinceros, una mentira. Y decir que el público es ignorante (además de ser una falta de respeto y un error) lo único que provoca es que terminemos simplificando al punto del sinsentido. ¿No será momento de sumergirnos en las turbias aguas de nuestra propia ignorancia para reflexionar sobre por qué no logramos cambiar actitudes personales con nuestros mensajes?

¿Qué ventajas puede tener para el movimiento ambientalista plantear un panorama falso, fatalista y Newtoniano-Meritocrático (toda acción tiene su consecuencia, y estamos viviendo las consecuencias de las cosas malas que hacemos en el mundo)? Las publicaciones sobre el Hantavirus que circularon a principio de año no tuvieron como consecuencia que se mataran menos lechuzas. Vale aclarar que la población que mata lechuzas es significativamente baja. La mayoría de las lechuzas que ‘faltan’ lo hacen por carencia de decisiones políticas que son costosas de tomar, como dejar de depender de un monocultivo para el consumo interno de todo un país, y que no suelen modificarse por publicaciones que apuntan a la reevaluación personal de actitudes.

Los últimos nueve piojos

Cuando llega la hora de comunicar la problemática ambiental hay valores en juego. Cuando decimos que es mejor no tener ratones a tenerlos, o que es mejor apagar el fuego a no hacerlo, estamos valorando algunas especies por sobre otras. Y está bien, las especies no valen todas igual para ninguna persona ni ninguna filosofía. De hecho, por ejemplo, el 40% de las especies del planeta son parásitos y me animo a decir con alto grado de certeza que la comunidad de los adoradores de los parásitos debe ser bastante chiquita. En 1982, cuando se capturaron los últimos 22 cóndores californianos (Gymnogyps californianus) de la naturaleza para comenzar un programa de recría en cautiverio, se realizaron, en los zoológicos de San Diego y Los Ángeles, todos los protocolos que implican el ingreso de un animal silvestre a ese lugar, y que son comunes en todos los procedimientos veterinarios. Eso incluye despojar a los animales de sus parásitos para maximizar la probabilidad de sobrevida de una especie al borde de la extinción. Pero otra especie estaba también caminando por la cornisa. Se llamaba Colpocephalum californici, y se trataba de un piojo que parasitaba únicamente al cóndor y que se lo conoce por sólo 9 ejemplares. No se lo ha vuelto a encontrar desde entonces y todo indica que encontró la extinción en los zoológicos californianos. Para salvar al cóndor se han invertido cientos de millones de dólares, mientras que el piojo fue extinto por profesionales de la conservación.

El tipo de valoración dominante en el discurso ambientalista suele estar basado en el valor económico de las especies hacia el ser humano. Como las especies silvestres son menos comercializables (de manera directa) que las domésticas, la idea es buscarle alguna ‘utilidad’ indirecta. Y esto es uno de los conceptos fundamentales de la doctrina del desarrollo sustentable: las especies brindan los ya mencionados ‘servicios ecosistémicos’ y, más aún, como no hay recursos para conservarlo todo, debemos proteger prioritariamente a aquellas especies, ambientes o ecosistemas que nos brinden más y mejores servicios, por sobre los otras. En la práctica, terminamos proponiendo el servicio más que encontrándolo, como en el caso de los depredadores de los ratones. Pero es una estrategia que ha sido muy exitosa para obtener fondos para la conservación y que, en algunos casos, creo está justificada. Pero el tema no es que esta estrategia sea más o menos eficaz, o que discutamos las muchas maneras que hay de interpretar y valorar la naturaleza (me declaro incompetente). El problema que quiero destacar es que la preponderancia de ese discurso nos ha llevado a replicarlo sin siquiera conocerlo ni, menos aún, haber reflexionado sobre si representa nuestra propia valoración de la naturaleza.

Otra opción es pensar que no es relevante si una especie tiene o no valor económico para el ser elegido. Es la forma en la que muchos de nosotros, sobre todo cuando niños, nos conectamos con la naturaleza. Cuando alguien contempla un árbol por primera vez no piensa ‘¡guaaaau, cuánto carbono debe estar secuestrando, debe ser un gran aliado para mitigar los efectos del cambio climático!’. Necesariamente esa valoración nos fue ofrecida en algún momento y la compramos, porque es simple, porque es fácil, porque debería funcionar para cualquiera… pero no funciona.

Sarah Bekessy, una profesora del RMIT en Australia, muestra las falencias del discurso utilitarista en la comunicación de la problemática ambiental. Ella nota que ningún indicador ambiental a nivel global está mejorando pese a que el discurso del desarrollo sustentable existe hace ya casi 30 años, y que el compromiso del público con la causa ambientalista no ha sido cumplido a través del discurso de los servicios ecosistémicos. De hecho, muestra evidencia de que promover la valoración de las especies por su utilidad atenta contra la posibilidad de valorarlas porque sí, por lo que son, porque valen intrínsecamente. Los escépticos, los no convencidos, difícilmente se convenzan con el argumento de los servicios ecosistémicos, dice, ni con otra estrategia comúnmente utilizada: las historias de horror sobre la crisis de la biodiversidad. Este último discurso, qué sorpresa, también está cargado de falsedad.

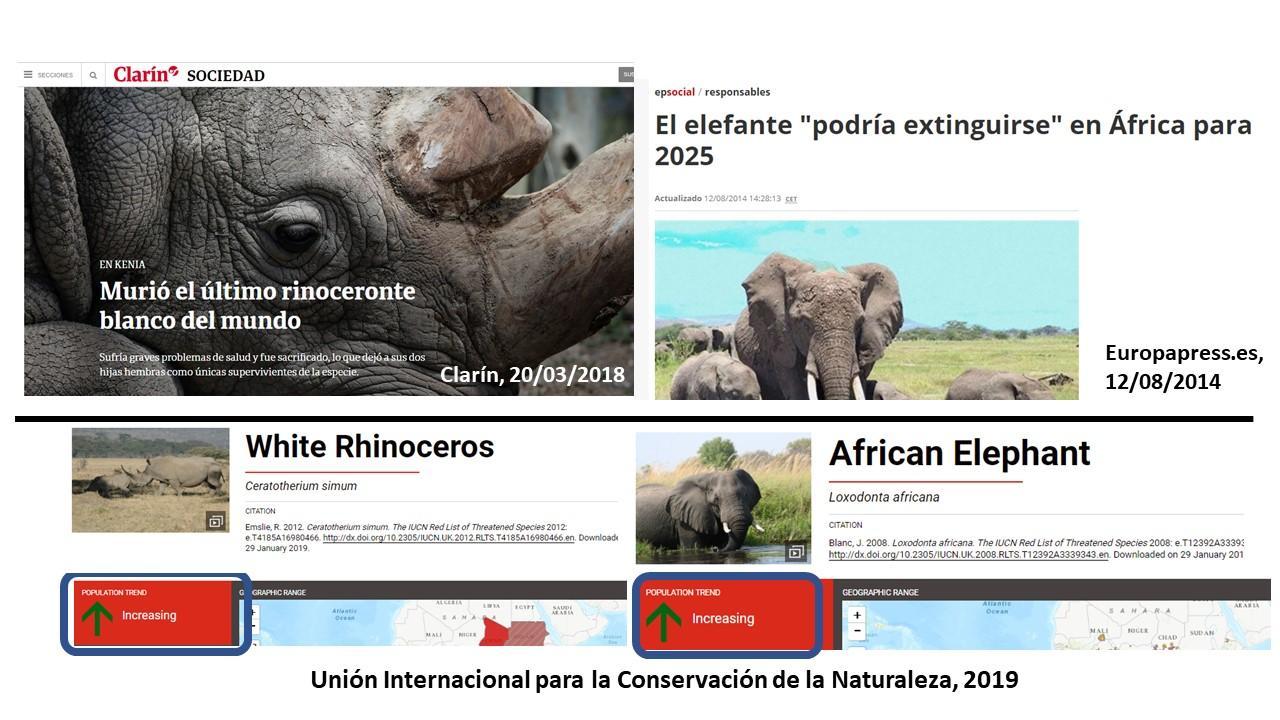

Otro ejemplo de discurso fatalista basado en la simplificación. No es cierto que se haya extinto el rinoceronte blanco, de hecho, hay más de 20.000 según la máxima autoridad mundial en el tema, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo mismo pasa con elefantes africanos. Ambas especies están aumentando sus poblaciones y el rinoceronte ni siquiera está en una categoría de amenaza. Lo que se extinguió es una población local de rinocerontes, y los que se matan son elefantes que no están llevando a la especie a la extinción. ¿Extinguir una población de rinocerontes, o matar un sólo elefante, no está lo suficientemente mal como para estar en contra sólo por eso?

Bekessy no dice que los servicios ecosistémicos deban ser erradicados conceptualmente, pero que hay otras estrategias que pueden ser mejores para muchos públicos y que, en general, cada estrategia comunicacional debería apuntar a un público específico en lugar de a la comunidad global. Hay muchos utilitaristas firmemente convencidos e intelectualmente comprometidos con su causa, pero la cuestión es que otros podemos ser suscriptores tácitos de algo que no creemos ni queremos.

Tenemos que hacernos cargo: los fenómenos naturales son complejos, y no son fáciles de contar. Tenemos que hacer el esfuerzo de revisarnos en nuestras prácticas para ser motores de cambio proactivos. Y tenemos que deconstruir el discurso ambientalista simplista ya que, evidentemente, decir que todo está mal y que las cosas malas pasan porque no cerramos la canilla al lavarnos los dientes, hasta ahora no ha funcionado. Las dinámicas de la naturaleza solamente son simples en los dibujos animados. En la vida real, si Tom se come a Jerry no es una tragedia. Hay un mundo mucho más complejo y fascinante allá afuera: si lo vamos a contar, hagámosle justicia.